子课题研究报告3:重庆市工贸高级技工学校

-

作者:资讯发布员日期:2017-05-24来源:浏览次数:4

职业核心能力培养的教学策略与实效研究

——技校生职业核心能力培养方法研究

结 题 报 告

子课题主持单位:重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院)

子课题负责人:叶 干 (重庆市工贸高级技工学校校长)

子课题主持人:刘 洁 (重庆市工贸高级技工学校副校长)

子课题主研人员:张少春 廖红军 叶自金 胡 建 陈 觅 王小莉 刘玉洁

子课题参研人员:王 伟 黄 梅 胡 琳 杨 浩 何建铵 马小锋 钟 莉 张忠明 徐 涛

2012年12月,我校获准成为“教育部人文社会科学研究规划课题《职业核心能力培养研究》(课题批准号:11YJA880095)”子课题研究单位。根据总课题组安排,我校承担了《职业核心能力培养的教学策略与实效研究——技校生职业核心能力培养方法研究》子课题研究。在总课题组的悉心指导下,学校研究团队勇于改革,大胆实践,通过两年多的行动研究,在技校生职业核心能力培养上取得了一定的成果。现将子课题研究情况总结报告如下:

一、项目研究计划的执行情况

本课题按照筹备开题、试点研究、总结提炼三个阶段有序推进。

(一)筹备开题阶段(2013年1月-3月)

2012年12月,总课题组开题后,学校按照总课题组的部署,结合学校的实际情况,积极筹备子课题开题。

一是总体谋划,确定课题研究思路。课题主持人通过认真研读总课题开题报告,结合子课题研究任务,明确从专题性课程研究、渗透性课程研究和认证与评价研究三个方面进行实践探索。

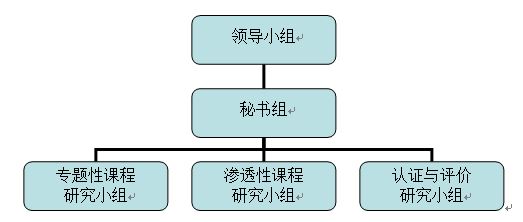

二是组建研究团队,明确职责分工。为确保课题研究的顺利开展和有序推进,特成立课题领导小组、秘书组和三个专项研究小组,具体责任架构如下图:

图1:责任架构图

三是召开开题会,启动课题研究。学校于2013年3月5日召开课题开题会,让所有参研人员明确子课题的研究目标、主要内容、方法路径、实施步骤、预期成果等内容,为具体开展实验研究打下基础。

(二)试点研究阶段(2013年3月-2015年1月)

试点研究主要从开设专门课程、渗透性研究以及认证与评价三个方面展开。

1. 开设专门课程

学校自2011年7月开展职业核心能力培养校级课题研究以来,单独开设《与人交流》、《与人合作》、《解决问题》三门课程,2011年9月至2015年1月,我校先后有11名教师承担了52个班级的教学任务,设计各种活动20余个,累计1410学时,受益学生2302人。

2. 开展渗透性研究

一是通过在全校范围内推行教改课和教改班试点,将现代职教理念、职业核心能力、行动导向教学法等融入到每一堂课中。2014年,全校共有80余名教师上了近100堂教改课,收到了明显效果。

二是将《创新革新》模块融入到学校一年一度的特色活动——“创意节”中,通过活动的开展培养学生的创新意识。

3. 开展认证与评价

课题认证与评价小组制定了《职业核心能力测评认证工作实施方案》,在学校领导高度重视,班主任积极配合下,通过宣传发动、课证融合方式较好地完成了测评认证工作。全校9个试点班312名学生报名,306名学生参加测试,275人合格,合格率90%。

与此同时,学校在国家示范校重点建设专业选择个别班级进行综合素质多元立体评价试点,明确将学习能力、实践能力、创新能力、合作能力、交流能力纳入学生基本素质评价的主要观测点。

(三)总结提炼阶段(2015年1月-6月)

一是开发教学资源。学校特抽调近几年参与职业核心能力教学与研究的主要成员,在收集整理平时教学素材的基础上,编写出版了《职业核心能力培养教学设计——与人交流能力》教材。

二是总结提炼研究内容,形成物化成果。在实践研究的基础上,多次召开研讨会,总结提炼在人才培养、教学组织实施、评价等方面的成功做法,形成有价值的研究报告。

三是撰写结题报告,召开结题总结大会。课题秘书组按照总课题组的结题要求,及时进行课题的结题工作,整理统计汇总课题研究资料,开展评优评先,全面总结课题研究情况,编辑课题研究纪实,并于5月29日召开了课题总结大会,标志着子课题研究基本结束。

二、主要研究成果的基本内容

通过两年多的行动研究,形成了如下系列成果:

1. 确立了“一线双证”人才培养模式

为找准人才培养定位,明确人才培养目标,确立科学有效的人才培养模式,研究人员及教师对60余家行业企业开展了人才需求调研,在对调研结果进行系列分析后,确立了“一线双证”的人才培养模式,即以专业核心能力和职业核心能力培养为主线,将能力培养贯穿整个人才培养的始终,为学生安装“双核引擎”,以提高学生的综合竞争力;同时将专业资格证和职业核心能力资格证“双证”的获取作为学生毕业的基本条件,以落实全面发展的人才观。

2. 重构了“职业素养+专业技能”课程体系

在邀请职教专家和企业实践专家,对重点专业进行典型工作任务分析的基础上,重构“职业素养+专业技能”课程体系表

1:课程体系架构表

课 程 体 系 架 构 | 课程类型 | 课程设置 | ||

公共基础课 | 必修课 | 公共拓展课 | ||

专业技能课 | 专业核心课 | 必修课 | 专业拓展课 | |

专业方向课 | ||||

综合实训 | 校内 | 校外 | ||

顶岗实习 | 职业素养 | 专业技能 | ||

在公共基础课板块,对原有文化课课时作适当调整基础上,学校各专业通过改革教学内容,将职业核心能力之职业社会能力课程纳入其中,每学期36学时;对于顶岗实习板块我们有所突破,将职业素养和专业技能系统植入顶岗实习环节中,将“双核”能力培养延伸到企业中,目前正作为示范校建设成果典型案例打造。

3. 开发了特色教学资源

两年来,开发了以能力为本位的课程标准27个,打造了6门精品课程,由重庆大学出版社出版专业教材和公共基础课教材18本。其中编写出版的《职业核心能力培养教学设计——与人交流能力》教材,突出了项目引领、任务驱动,活动实施的特点,不失为学生自学、教师教学的有益参考。

4. 形成了能力本位课堂教学模式

在教改课和教改班试点基础上,总结了一套“642”能力本位一体化课堂教学模式。“642”即“6”指行动导向教学实施的六步骤,“4”表示教学过程中要达到的学生主动、互动、能动、行动四个目的;“2”表示教学目标要达到学生职业核心能力和专业核心能力的双核能力培养。

5. 完善了综合素质评价

改革传统评价,形成一套适合我校特点的学生综合素质积分制评价体系。该评价体系以中等职业学校技能人才培养目标为依据,对学生基本素质、文化素质和专业素质三个方面进行评价,该评价指标体系首次将与人交流、与人合作、解决问题、自我学习、创新革新等职业核心能力明确地纳入“基本素质”里,使“基本素质”从抽象到具体,由定性到定量。

6. 建立了一支教学团队

近年来,学校先后派出28名教师参加了职业核心能力测评师培训,其中10名教师获得高级测评师认证。有11名教师参加了教学活动,5名教师参与了教材编写,这支教学团队为学校开展职业核心能力教育教学提供了师资保障。同时通过课题学习、研究与教学实践锻炼,一大批教师的教学与科研水平得到了进一步提高,有效地促进了教学团队的建设。

7. 撰写了十余篇研究论文

课题主研人员及参与教师,在课题研究实践的基础上,积极撰写论文,共发表论文16篇,其中一般期刊14篇,核心期刊2篇。

三、成果的创新性及其社会影响

学校作为国家中职示范校项目建设单位,将课题的研究和实践融入示范校建设之中,实现课题研究与项目建设互通互融,研究成果与建设成果共享共用。主要体现在:一是有关职业核心能力培养的理念极大地丰富了学校的教育教学理念,开阔了学校国家示范校建设思路,并进一步物化到学校系列教学文件中。二是职业核心能力培养作为学校示范校内涵建设的重要内容,在人才培养模式改革、课程体系改革与课程建设、教学模式改革、评价模式改革等方面的研究和实践成果,直接推进了学校国家示范校内涵建设。三是课题研究带动了学校的科研工作。通过高规格的课题研究,形成了一套行之有效的运行机制,为日后开展课题研究积累了经验。四是通过职业核心能力培养,使参训学生尤其是学生会干部获得了新知,增强了自信心,改变了思维方式,改善了人际关系,改进了工作方法,为培养和打造学生管理团队提供了有效途径。五是职业核心能力培养研究受到重庆电子工程学院、重庆市建材技校等多所中高职院校的广泛关注,职业核心能力培养方法通过研讨、交流,被市内外中职院校借鉴,发挥了学校的示范作用。

四、存在的问题

1.专家指导不够,研究期间只有中期检查得到总课题组较全面和实质性指导。

2. 由于宣传、推广力度不够,部分教师和学生缺乏对职业核心能力的认同。

3.教学资源单一匮乏,使慕课、微课等新型教学形式的实施受到制约。

4.教师参与科研意识不足,教师科研水平有待提高。

5.研究周期短,部分研究成果还需进一步验证。

2015年6月30日