子课题研究报告10:扬州职业大学

-

作者:资讯发布员日期:2017-05-24来源:浏览次数:3

《职业核心能力教学原则与培养模式研究》

结题报告

子课题完成单位:扬州职业大学课题组

主持人:邓峰

子课题组成员:盛树东、王婧、沈新华、姜静、许建平、崔 玲、田凤莲

2012年12月,我校承担教育部人文社科研究规划课题《职业核心能力培养研究》子课题《职业核心能力教学原则与培养模式研究》,课题组全体成员认真制定课题研究方案,集中力量,群策群力,顺利完成了子课题规定的所有任务,取得了很好的成效。现将课题研究情况总结如下:

一、项目研究计划的执行情况

近几年,一直致力于开展学生职业核心能力培养工作,在省内高教界有很大影响。所以,本课题在较厚实基础上,立足把学生职业核心能力培养成为常态性工作,积极开展了深入、细致、广泛的研究。

研究过程中,课题组做到“5边”:边学习、边研究、边实践、边交流、边提高;“5有”:有计划、有落实、有检查、有反馈、有改进。

课题研究取得的成效:发表论文国家核心期刊3篇,省级期刊1篇,申报省级课题1项,建立扬州职业大学职业核心能力专题网站1个,培训学生2800多人,考证学生600多人。

二、主要研究成果的基本内容

(一)拓展职业核心能力内涵和外延

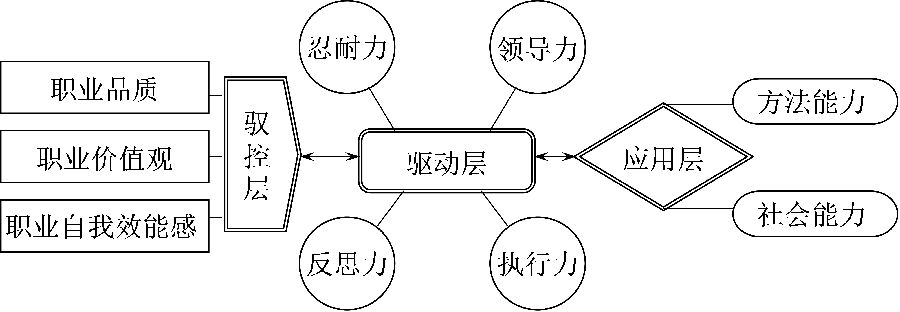

学生职业核心能力培养过程中,我们认为职业核心能力是从所有职业活动中抽象出来的一种最基本能力,承载着更多的职业生涯意义和价值期待,所以,从职业、核心和能力三个维度对职业核心能力进行内涵解读和意义延展,把长期职业实践中积累而成的知识、技能、经验、情感、价值观复合体分为能力表象层——职业核心能力的应用结构、能力积淀层——职业核心能力的驱动部分、能力支撑层——职业核心能力的驭控中心(见图1),并将三个层面逻辑关联成一体后,突破职业核心能力工具层面的理解,赋予其更丰富的理论内涵。

图1 职业核心能力层级结构示意图

(二)明确职业核心能力教学原则

1.能力为本原则

作为在长期工作过程中提炼、整合、归纳的内隐性知识、经验、技巧、情感复合体,职业核心能力更强调的是内在的能力如何外显,适应动态的职业变更与职场活动,而这就要求培养学生职业核心能力,必须通过能力内化于行动的系列实践,促使学生在具备一定专业技能基础上,掌握自我学习、与人交流、解决问题、组织协调等能力,完成知识向技能的顺利转化。

2.行为导向原则

高职学生职业综合能力包含专业能力,具体行业具体职业需要的具体岗位工作技能;迁移能力,劳动组织发生变化或职业发生变更能重新获得新知识技能;通用能力,个人在工作或生活中所需的完整能力。应强调学生主动适应行业变化、职业变化、岗位变化,具备从狭隘的工作岗位走向宽泛的岗位群或新职业能力,持续学习和自我提升能力,获得新知识和技能能力及迁移知识的行为能力,促使能力内化于行动原理能得到完整的体现。

3.学生主体原则

任何知识只有应用才能产生感悟,才能发挥效用。因此,应以学生为学习主体,以聚焦思维结构的智力理论为基础,构建激活思考—引导思考—碰撞思考—享受思考的认知过程,重在学生会学。同时,倡导“小组多元竞合学习”模式及“教学相长”教学模式,把学生“学”贯通“知识表象层——规律内属层——能力积淀层——心态支撑层”,实现学生由学会向会学的有效转变。

4.项目教学原则

职业核心能力培养离不开职场活动某个或某几个因子的目标,通过专项设计基于职场活动导向系列化训练项目,有效组织与安排对应的专项训练,以真实地帮助学生职业核心能力形成与提高。而在理实一体教学活动中,教师注重梳理和整合具有逻辑关联的职场背景的项目体系,做到内容超前性,表述精确性,项目可操作性,应用通识性,强化学生职业核心能力。

5.理实一体原则

ODPAE五步训练法中,从展示目标(O),让学生明确学习内容,做到我想学了;到进行示范(D), 让学生形成基本认知,做到我明白了;到进行准备(P),让学生掌握基本方法,会做,再到行动(A),让学生主动学习,完成项目;再到评估(E),评估自己成果,使学生肯定自我。在这过程中把第一思考时间还给学生,把第一表达机会让给学生,把第一体验过程交给学生,把第一认知反思留给学生,以达成预期教学效果。

6.多元测评原则

依靠书面方式进行模块考核仅仅是一项基础工作,但真实地评估学生职业核心能力提升和教师教学活动效果,还需通过动态化多元测评,形成测评主体多元化,教师、学生、企业、考证部门、家庭五位一体;测评方法多元化,过程测评与结果测评相结合,阶段性测评与总体性测评相结合;测评方式多元化,书面与表现相结合,风采展现与职场要求相结合,以及时发现学生职业核心能力形成过程中存在的问题,避免非规范技能延续和一些弊端。

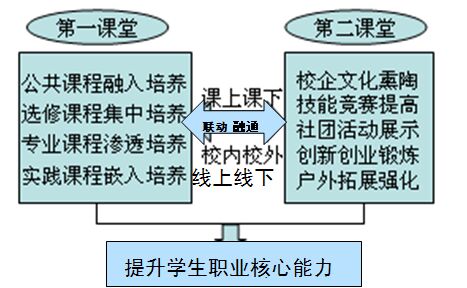

(三)形成“三联动”职业核心能力融通培养模式

做好顶层设计,整合教务处、系部、学工处、团委,合力做到课上课下联动,校内校外联动,线上线下联动(见图2)。课上点拨知识点,引发学生思考,布置项目引导学生课后搜寻资料、小组合作、发现问题、沟通交流、解决问题,完成任务,再回到课上展示评比。通过学生校外实习、实践,假期社会实践活动,锻炼提高职业社会能力,借助网站、微信、QQ,及时与学生沟通交流,指导学生解决问题,完成项目。

图2 “三联动”职业核心能力融通培养模式

三、成果创新及社会影响

1.模式创新

以高质量就业为导向,以系统工程为方法,在创建基本素质课程融入培养、专业学习领域课程渗透培养、实习实训嵌入培养的核心板块及校企文化融通、社团活动展示、技能竞赛提高、就业创业实践四个翼展式平台的“一体四翼”培养体系上,促成课上课下,校内校外,线上线下“三联动”培养模式。

2.理论创新

对职业核心能力承载的职业生涯意义和价值期待作剖析,把长期职业实践中积累而成的知识、技能、经验、情感、价值观复合体分为能力表象层(方法能力和社会能力)、能力积淀层(领导力、执行力、忍耐力、反思力)和能力支撑层(职业品质、职业价值观、职业自我效能感),并将三个层面逻辑关联成一体后,突破以往职业核心能力工具层面的理解,赋予其更丰富的内涵。

3.教学创新

以企业用人要求为第一要素,将职场高效人士主动工作意识、团队合作精神、勇于创新变革等七个习惯,贯通于职业核心能力培养体系的实践教学活动中。同时,发挥信息化教学手段,在网站上专设沟通渠道,以云空间双向动态互动教学指导,让学生有的放矢,聚焦于行动,协调自己定位和定向成长。

实践成果:2013年,课题组职业核心能力培养的研究和实践获得校级教学成果特等奖,江苏省高等教育教学成果二等奖,《高职学生职业核心能力培养体系的创建与实践》课题遴选为江苏省优秀课题。

四、存在的问题

1.未充分利用教育信息化平台

学校正在选择云平台,因此,如何面向网络,积极开展师生共建优质资源,师生互动学习,推动线上线下碎片化学习与泛在学习,促使学生职业核心能力培养处于随时随地的过程之中,具有较强思辨能力、职业问题解决能力、终身学习能力,以提升培训质量。

2.未做到与专业课程无间融通

在与行业、企业职场要求逐步接轨的过程中,专业教师的教学依然重在技能培训,而对职业核心能力培养的理解与支持还需要提高,要打造学生的素质竞争能力,应变竞争能力和创新能力,具备岗位迁移能力,成为企业发展的重要后备力量。

3.未完善教务、系部、学工、团委协同机制

学生职业核心能力培养是一个全员、全面、全过程的工作,需各部门协调配合,大力支持。但部分系部仍缺乏这种意识,只是作为附属内容而没有给予足够重视,需利用协同机制,全面推进职业核心能力培养工作,促进学生健康、持久地成长,实现其职业价值期待。

(2015.6.30)